中高生を連れての海外帯同——悩みますよね。

小学生までとは違い、思春期・受験・友人関係など、親も子も抱えるテーマが一気に増える時期。

ネットで調べると「行かないほうがいい」「絶対行くべき」と意見が真っ二つで、余計に迷ってしまう方も多いと思います。

この記事では、実際に中高生の子どもを海外に帯同した経験から、メリット・デメリットを整理しつつ、後悔しないためのポイントを紹介します。

「行かせてよかったこと」「想定外で苦労したこと」もリアルにまとめました。

最後には、もし帯同を決めたときに絶対やっておきたい準備も具体的に紹介します。

中高生の時期に海外で暮らすメリット

小さいときに海外に住んでいても、結構覚えていないことが多いですよね。

ウチの下の子は、1歳になるちょっと前から4年半ほど中国に住んでいましたが、最初の頃の記憶はほとんどありません。

結構いろんなところに連れて行ったし、近隣の国に旅行にも行ったんですけど…

その点、中高生になれば、経験した刺激はすべて身になる。

日本の文化を知ったうえで、他国の文化を知ることがすごく大事なんだな、と、ウチの子供たちを見ても感じます。

たくさん吸収することができる多感な時期に、広い世界を見ることは、その後の人生においても必ずプラスになることとでしょう!

ここでは、父親の海外駐在に母子で帯同するパターンを前提に、具体的なメリットを6つご紹介します。

① 家族で一緒に過ごせる「安心感」がある

思春期の子どもにとって、家族とのつながりはとても大切なもの。

反抗的だったり、あまりしゃべってくれなかったりするけど、まだまだ心の中は不安定です。

思春期だからこそ、家族と離れることが子どもにとって大きな負担になるケースも。

帯同せずに1人で残す場合、「どうして自分だけ置いていかれるの?」という孤独感でいっぱいな気持ちになることも。

思春期だから素直に「さみしい」と誰かに助けを求めることもできないと、ますます一人で孤独の谷に落ちてしまいます。

一方、家族で一緒に海外で生活することで、子どもは精神的に安定しやすくなります。

② 世界をリアルに知る体験が“将来の選択肢”を広げる

多文化・多国籍な環境の中で暮らすことは、日本にいるだけでは得られない貴重な経験です。

- 異文化理解

- 多様な価値観

- 言語の壁を越える体験

などを通じて、英語力やコミュニケーション能力の向上はもちろん、加えて視野の広い柔軟な考え方が自然と身についていきます。

また、海外に出ることのハードルが低くなることで、海外大学への進学、インターン、ボランティアなど、帰国子女枠以外の進路もみえてきます。

③ 英語力の向上は武器になる(特にリスニング・スピーキング)

英語が「勉強」ではなく「生活の中の道具」になる環境に身を置けるのは、海外帯同の大きな魅力。

特に中高生は言語の吸収力が高く、日常会話・プレゼン・レポートなど「生きた英語」を学ぶチャンスがたくさんあります。

また、帰国後に英検や受験、推薦入試などで強みになることも。

⇒ただ、中高生で英語圏に行く場合事前準備と、赴任後の対策はしっかりと行ってください。

現地のティーンエージャーは英語教材のようにゆっくりと話してくれません。

事前準備や現地校対策には海外進学に向けてのマンツーマンコースがある【ベルリッツ】

日常英会話や受験英語から一歩進んで、海外進学者に向けたコースがあるスクールは貴重です。

ベルリッツはアメリカで140年以上前に生まれた老舗の英会話教室。

発話とフィードバックを繰り返す実践練習を中心としたレッスンなので、現地に行ってもすぐに使えると評判です。

海外進学者向けコースがちょっと難しいと感じても、大手ベルリッツには小学生コース・中高生コースなど、様々なコースがあるので安心。

ベルリッツでは、各自の英語を話す場面を想定し、レッスンをカスタマイズしてくれます。

近くのスクールに通うことも、オンラインで習うこともできるので、駐在後も変わらずレッスンを受けられるのもうれしいですよね!

まずは一度相談してみてはいかがでしょう。

>>おすすめ英会話スクール:ベルリッツ

④ 自立心・自己表現力が育つ

海外では、自己主張やディスカッションが当たり前の教育文化。

「こう思う」「こうしたい」といった意見を求められる環境で、自己肯定感や思考力が伸びることが多いです。

たとえ語学力的にそこまで自己主張できない、ディスカッションできなくても、実際に経験することで「自己表現することの大切さ」を実感するでしょう。

まだ先の話かもしれませんが、就職の中で「グループディスカッション」が増えています。

そんな時にファシリテーター役が自然とできたり、自分の意見をしっかり伝えられたりすることは、かなりポイントが高いんですよ。

また、新しい環境に適応する中で、自然と自立心や問題解決力も育っていきます。

⑤将来の進路選択が広がる

帯同によって得られる経験は、進学・就職など将来の選択肢を広げる種になります。

- 日本の帰国子女枠

- 海外大学進学

- 国際系の学部・推薦入試 など

中高生の多感な時期に、世界での学びを実体験できることは将来の大きな財産になります。

⑥ 「子どもと一緒に選んだ」という納得感が残る

この時期は、自分の意見を尊重されるかどうかが非常に重要。

親が一方的に決めるのではなく、子どもと何度も話し合って、一緒に選んだ選択肢であれば、結果に納得しやすいです。

その過程そのものが、信頼関係の土台になります。

- メリットは大きいが、「準備」と「対話」があってこそ!

- 「親の都合で連れていく」ではなく、「一緒に選んだ道」として前向きに進むことが大切

中高生の時期に海外で暮らすデメリットとその対策

どんな選択にも、メリットとデメリットの両面があります。

ここでは、「海外駐在に帯同する場合に起こりやすい中高生のデメリット」と、その乗り越え方・準備のヒントをご紹介します。

1. 日本のカリキュラムとのギャップが生まれる

現地校やインターでは、日本とまったく異なる進度・内容で授業が進みます。

とくに国語(作文・読解・漢字など)や理科・社会は、日本の学習内容に触れる機会が少なく、帰国後にギャップを感じることが多々あります。

必ず生じるのが「学習の抜け」

たった1年でも必ず習っていない箇所が生まれてしまいます。

そんな時はどこが抜けているのかのチェック+振り返り学習が必要です。

その両方ができて、さらに帰国後の受験相談までできてしまう通信教育が【すらら】

すらら中高生コースは、中学1年生から高校3年生までの国語・数学・英語・理科・社会(理社は中1~中3の範囲)が学び放題。

小中コースなら、小1から中3までが学び放題です。

全国の塾講師や元教師であるすららコーチが帰国後の受験相談にも乗ってくれる通信教育なんです!

帰国生が必ず通る「漢字が苦手」問題にも、漢字アドベンチャーというオプションを利用すれば、苦労せず楽しみながら苦手克服できちゃいます。

まずは資料請求してみてください。

>>おすすめ通信教育:【すらら】

2. 受験と帯同時期が重なると不利になる可能性も

中3〜高2の帯同は、受験時期と重なりやすく、帰国後の学年の切れ目や入試日程に悩む家庭が多いです。

また、帰国子女枠の出願条件に「駐在〇年以上、帰国から〇年以内」という規定があることも。

帰国受験に強いオンライン家庭教師を試してみませんか?

通信教育だと、どうしてもカバーしきれない個々の問題が、マンツーマンのオンライン家庭教師を利用することで解決できるんです。

海外受講対応のオンラインだから、ある程度の時間の融通もきくし、帰国後の学習の遅れにもそのまま対応してもらえます。

うちでもオンライン家庭教師をフル活用していました。

オンライン家庭教師は、その子の特性や希望条件により変わってくると思うので一つをピックアップすることは難しいです。

ぜひ、気に入った家庭教師に出会うまで、何度も無料体験していただきたいです!

3. 友人関係のリセットに抵抗を感じることがある

中高生は友達とのつながりがとても大きな意味を持つ時期。

「せっかく築いた関係を失いたくない」と不安になるのは自然なことです。

- 渡航前から子どもと一緒にSNSやビデオ通話の環境を整えておく

- 現地で出会う日本人コミュニティ・補習校・オンライン部活などで交流の場をつくる

日本国内での引っ越しや進学で友達と離れ離れになることでさえ、寂しさ、孤独感、不安はつきもの。

うちの子供たちも、お別れ会では泣き、現地校でも言葉が通じず泣き、しばらくは眉間にしわを寄せて、それでも頑張って通学していました。

- なので、できたら補習校には参加する。

- 日本人のコミュニティに参加してみる。

- 趣味を親子で見つける。

など、「アメリカに来たから英語で!」をしばらく封印するのも一つの手です。

ただ、英語が話せるようになるのと比例して、生活が楽しくなるのも事実。

無理に英語のシャワーを浴びせるのではなく、日本の英会話スクールで日本語を交えながら馴染んでいくようにするのがいいのではないかと思いますよ!

おすすめ!>>日本人講師メインのオンライン英会話【ワールドトーク】![]()

![]()

4. 日本でできるはずだった体験が制限されることも

塾・部活・文化祭・バイト・修学旅行など、日本の中高生ライフで得られる体験が限られてしまう場合があります。

駐在地によっては、治安や教育環境の面で、学校外活動が制限されることも。

- 海外でできる代替体験(英語キャンプ・現地イベント・ボランティアなど)を探す

- 日本と同じでなくても、「その国ならではの学び」に目を向けてみる

うちの子たちは幼児から小学校時代ずっと海外駐在だったので、ほぼ給食を食べたことがありません。

どうしても学校給食を経験してもらいたくて、一時帰国中近所の公立小学校に頼んで1週間ほど体験入学を受け入れてもらいました。

また、アメリカの田舎ならではかもしれませんが、乗馬キャンプにも参加し、1週間牧場に寝泊まりしたこともありました。

日本の学校でできたであろう経験も、海外でしかできない経験も、何とか工夫をすれば両方手に入れることができるんです。

両方のいいとこどり計画、立ててみてください!

5. 子どもが「親の都合で決まった」と感じてしまうことも

本当は行きたくなかったけど、親に言えなかった

そんな想いを抱えたまま出発すると、現地での生活がうまくいかなくなるケースもあります。

- 「一緒に考えよう」「気持ちを正直に言っていいよ」と繰り返し伝える

- 子ども自身が「選んだ」と思えるような関わり方を意識する

もう決まったことだから。

そういう気持ちはよくわかります。

実はママだって行きたくない、仕事もやめてキャリアを捨てて、なんで一緒に帯同しなきゃいけないの?っていう疑問や不満がある場合もあるでしょう。

逆に、海外駐在に行きたくてワクワクしているママもいるでしょう。

でも、子どもには子供の考えがあることも理解してあげましょう。

海外駐在で一番大変なのは、実は子どもだったりします。

朝から夕方まで週5回、言葉の通じない学校に強制的に通わされるなんて、私は嫌です…

だからこそ、丁寧に子供を説得・納得させてほしいんです。

小学生と違って、中高生は大人なようでもまだ気持ちは不安定。

でも、しっかりと話し合いをして納得すれば絶対頑張れるし、そして大きな力がつくはずです。

帯同することで起こる不安や困りごとは、事前の情報収集と家族での対話によって、ぐっと軽くすることができます。

子どもの本音に寄り添って、「行くことを決める」のではなく「どうしたらうまくいくか」を一緒に考えることが、何より大切です。

ちょっと厳しい意見だけど…

ここからのお話はちょっと厳しめの意見になるので、見たくない方はスルーしてください。

アメリカ人のお友達を作って、英語で話せるようになりたい。

という夢をもってアメリカに行こうと思っているなら、必ずしも叶うわけではないということも覚えておいてください。

基本的にアメリカ人は「弱いものに優しい」です。

困っていたら声をかけてくれるし、助けてくれます。

でも、ティーンネイジャーは弱肉強食です(笑)

まさしく「強いものが強い」

アメフト部、チア部といったカースト上位の子たちがやっぱり強いんです。

そこに、英語もたどたどしい日本人が一人入ったとして、最初はやさしくしてくれるかもしれませんが、ずっとお付き合いしてくれるなんてことはありません。

よく考えてほしいんですが、

「アメリカに行って友達作って、英語を話せるようになりたい」というのはこっち側のメリットです。

でも、勉強にも趣味にも恋愛にも超忙しいアメリカのティーンネイジャーにとって、「日本人の英語もわからない子が、英語が話せるようにまでお付き合いしてあげる」メリットって何かありますか?

メリットデメリットでお付き合いしているわけではありませんが、こっちが一方的に求めるのもおかしな話ですよね。

友達になる、分かり合えるようになるには、最低でも意思の疎通が必要です。

そうじゃないと、対等な関係での友達ではなく、ずっと助けてもらっているだけのお荷物になってしまう危険性もあるんです。

「アメリカ人の友達を作って、英語が話せるようになる」

のではなく、

英語が話せるようになって、アメリカ人の友達を作る!

だから、話せるようになるまではひとりでも頑張る!くらいの気持ちがなければ、入学早々気持ちがポッキリと折れてしまいます。

友達なんかできないからあきらめろと言っているのではありません。

「言葉の通じない国の友達を作るのは時間がかかる」と思っておけば、気持ちも楽になるんじゃないかな。と思うんです。

うちの子供たちも、最初は早口のクラスメイトが何を言っているのか全然わからず苦労しましたが、少しづつ英語がわかるにつれて友達も増えていきました。

言葉の壁を乗り越えて友達になった子たちは、一生の宝物です。

最初は本当に大変ですが、ぜひ頑張って良い思い出をたくさん作ってください!

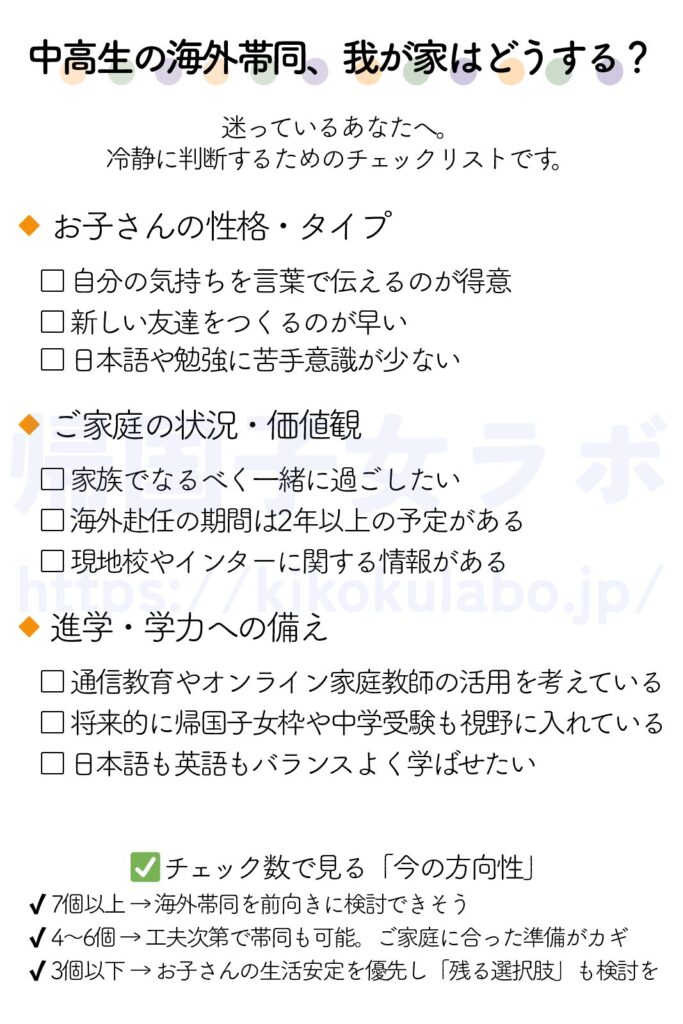

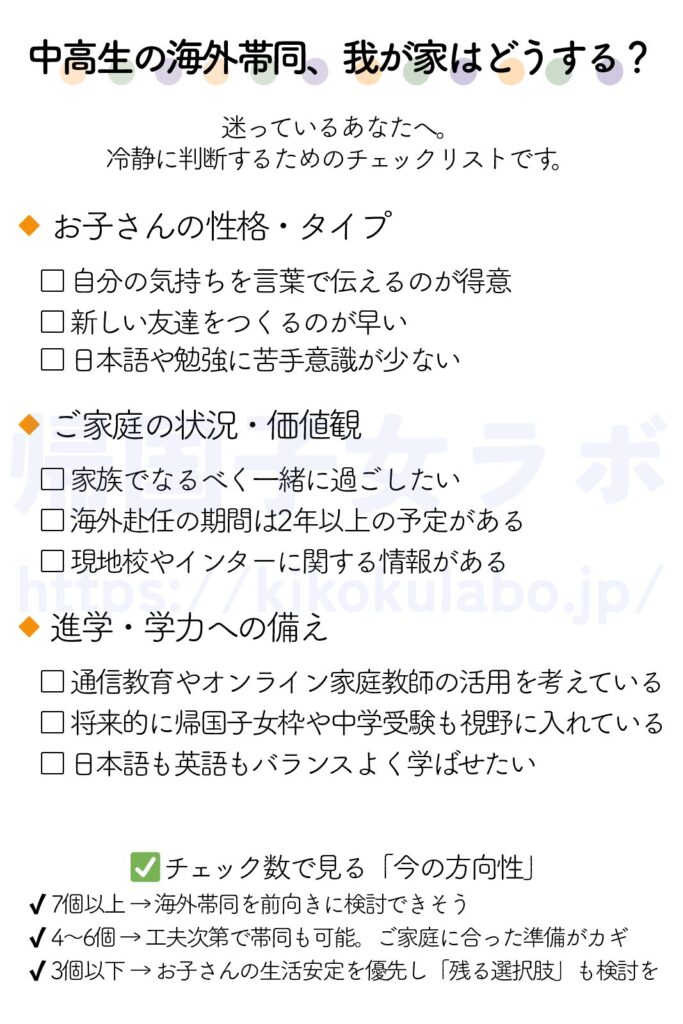

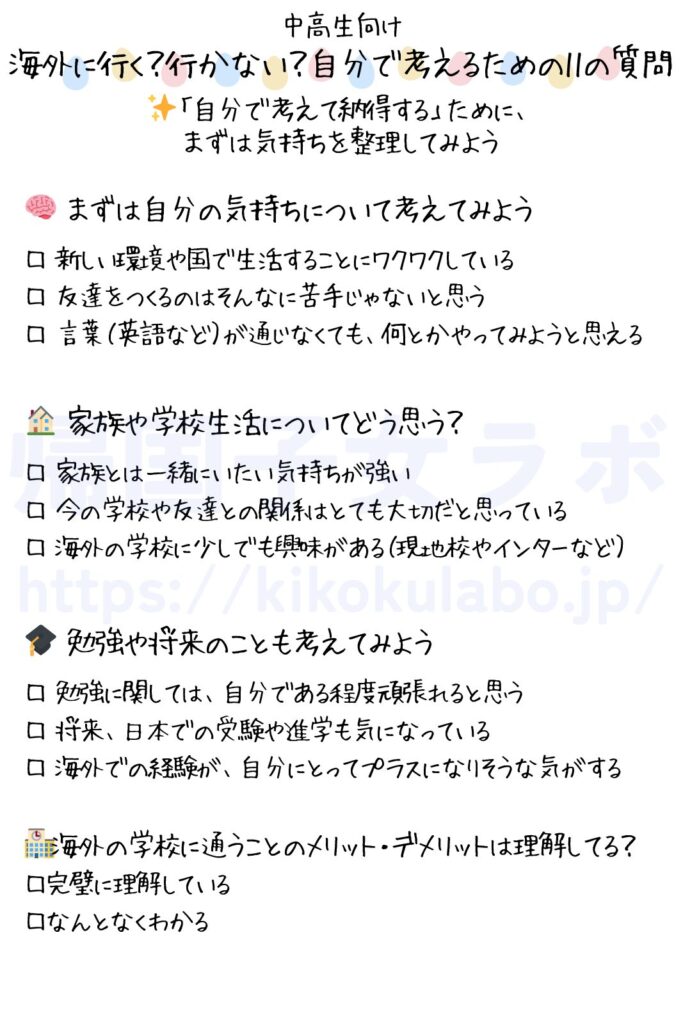

海外帯同我が家はどうする?判断チェックリスト【無料PDF】

帯同する?しない?

まだ迷っている。

子供にどう切り出していいかわからない。

という方たちのために、判断チェックリストを作りました!

もちろん、このチェックリストですべてを決める必要はありませんが、このリストが家族で話し合うきっかけになってくれればいいな。と思っています。

※画面下の青文字をクリックするとPDFをダウンロードすることができます。

まとめ:「連れていく/残す」よりも大切なこと

中高生を海外帯同させるかどうか——

これはご家庭ごとに正解が違う、非常にデリケートなテーマです。

✅ 帯同には、英語力や視野の広がりなど多くのメリットがある一方で、

✅ 日本の受験とのギャップや、思春期ならではの葛藤といったデメリットも存在します。

だからこそ大切なのは、

「親が決めた」ではなく「家族で納得して選んだ」というプロセス。

話し合いを重ねて、子どもの気持ちに寄り添いながら、「我が家にとってベストな答え」を見つけていけるといいですね。

💡迷っている方へ|できることリスト

- 📄 チェックリストで判断材料を整理してみる

- 🗣 親子で気持ちを共有する時間をつくる

- 🔍 帰国後の受験や進学ルートも早めに情報収集する

- ✈️ 「帯同する場合」「残す場合」両方の未来を想像してみる

🌟 どんな選択も、子どもにとって“人生の糧”になる

行く・行かない、どちらを選んでも、親子で丁寧に向き合って決めたことなら、きっと意味ある経験になります。

不安もあると思いますが、ぜひ焦らず、ゆっくり考えていってくださいね。

コメント